PSCADは電力系統の瞬時値解析ソフトウェアとして、広く用いられております。

ここではPSCADのインストールからシミュレーション実行までを「インストール」「回路図の作成」「グラフの作成」「シミュレーションの実行」の4ステップに分けて紹介します。

シミュレーションの準備 - インストール

PSCADを使うためにダウンロードとインストールを行います。

研究室等でライセンスを保持している方はそちらを、ライセンスを保持していない人は無料版をインストールしてください。

おおまかな流れは以下の通りとなります。

(1) PSCAD Centreアカウント作成

(2) 無料版ダウンロード

(3) GFortran及びPSCADのインストール

(4) ログイン(Free板ライセンス認証)

これでインストール完了です。

回路図の作成

PSCAD(PSCAD/EMTDC)は、回路図作成からGFortranを用いたネットリスト(のようなもの)を作成するPSCADと、ネットリスト(のようなもの)を実行して回路シミュレーションをおこなうEMTDCの2つのシステムから成り立っています。

ここでは、PSCADを使って、回路図を作成します。

(1) ファイルの作成

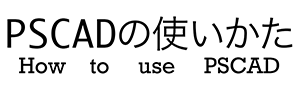

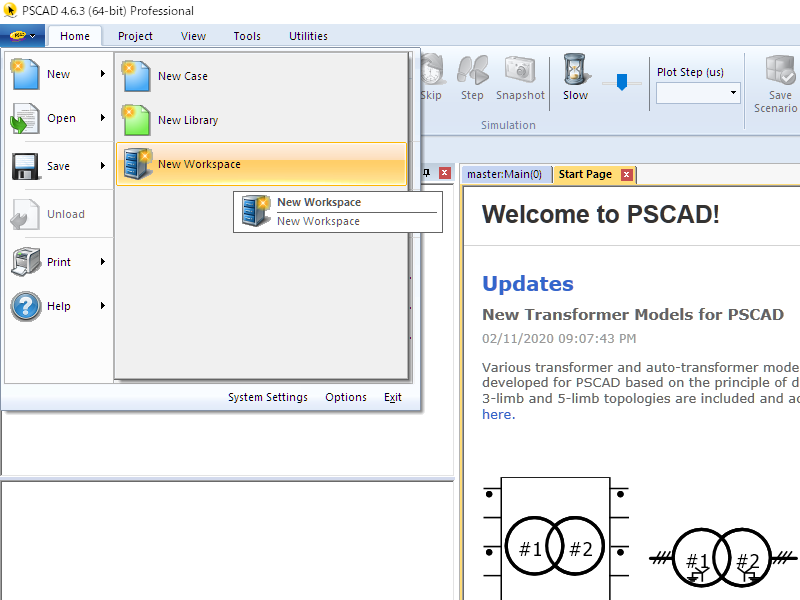

PSCADを起動後、左上のFile...より新規ワークスペース及び新規ファイル(ケース)を作成します。

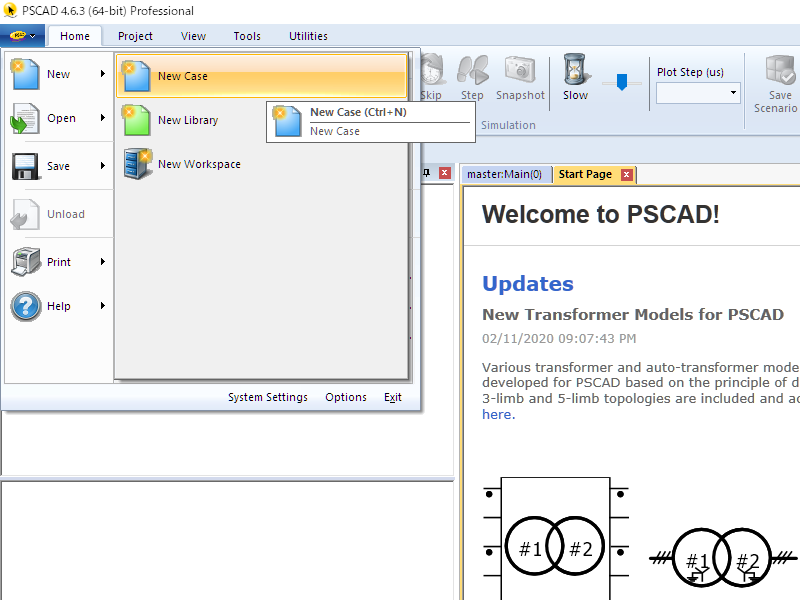

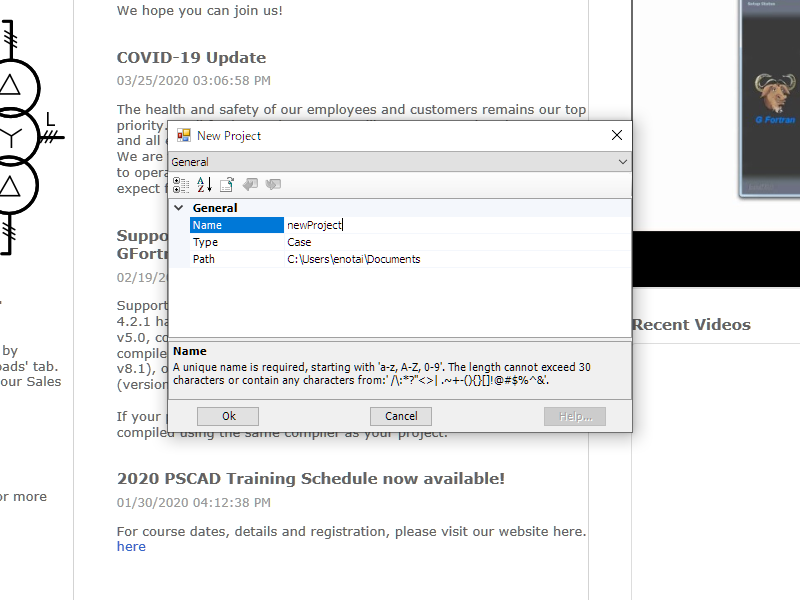

ケースを作成すると、ファイル名などを設定するダイアログが現れます。命名規則から、「-」などの記号は使えないので、注意してください。

ここでは、ファイル名を「newProject」とします。

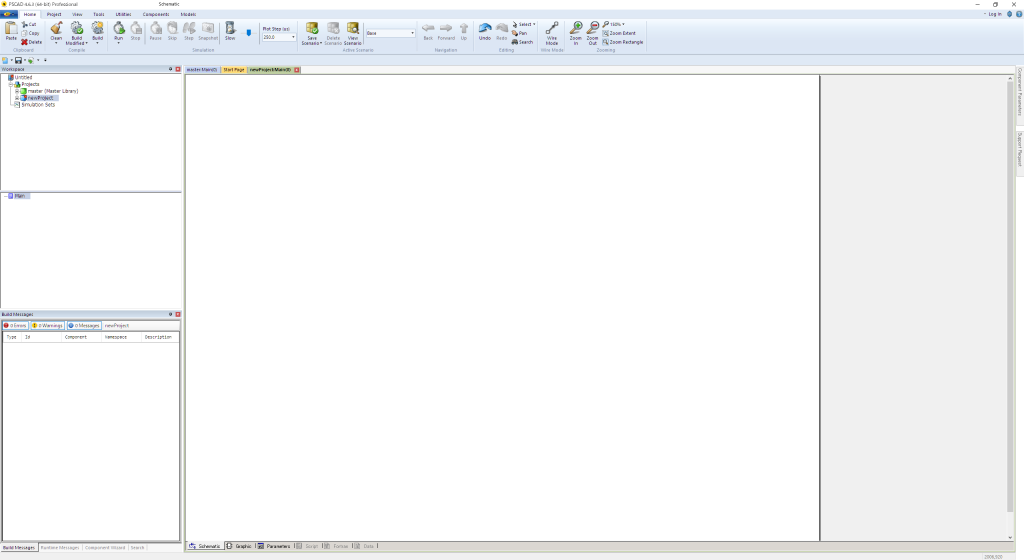

すると、真っ白な画面が現れます。

この画面が初期画面となっており、基本的にはこの画面上で操作を完結させます。

(2) 部品の配置

ここではhttps://www.pscad.com/knowledge-base/article/118に掲載されている回路を作り、測定を行います。

この回路図では単相交流電源が1つ、抵抗器が2つ、電流メーターが1つ、GNDが1つから成り立っています。そのため、はじめにこの5つの部品を配置していきます。

部品を配置する方法は大きく分けて、「Master Library」からコピーする方法、「Components」から使用したい部品を選択する方法の2つがあります。

ここでは、PSCADにはどのような部品が備わっているかも見たいため、前者の「Master Library」を利用する方法を解説します。

(2.1) Master Libraryの利用

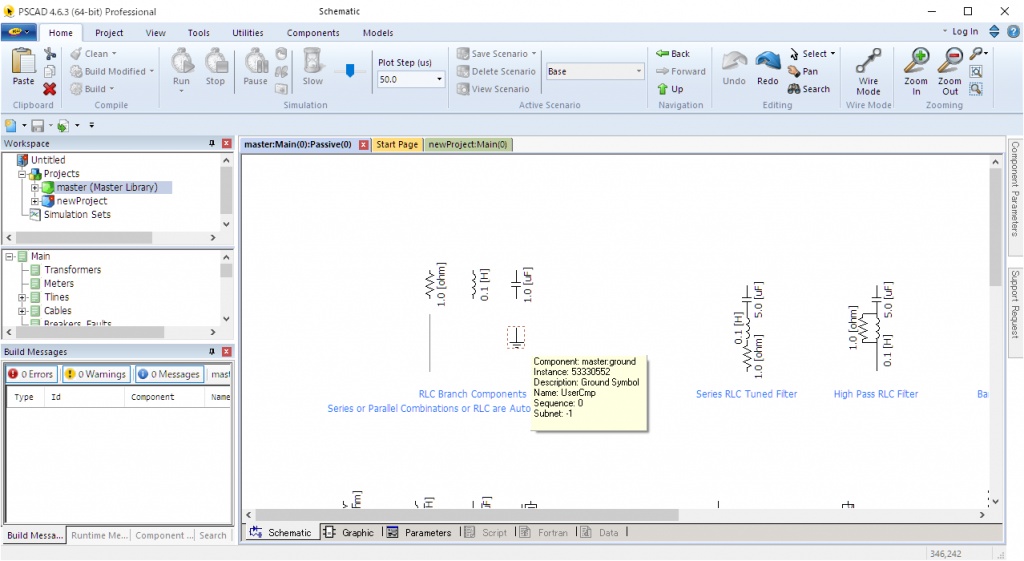

Master Libraryは左側のWorkspace内のファイルツリー図にある「master」から呼び出すことができます。

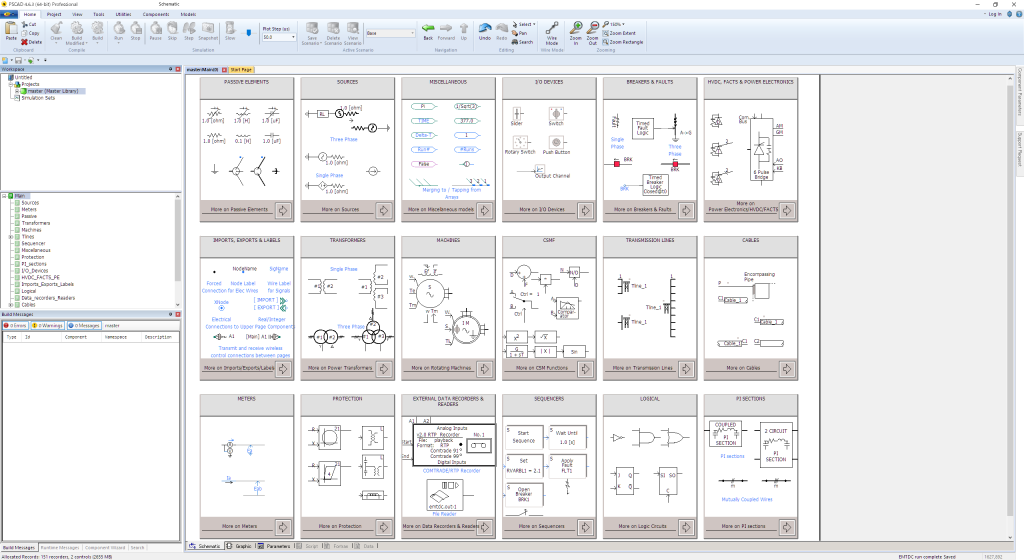

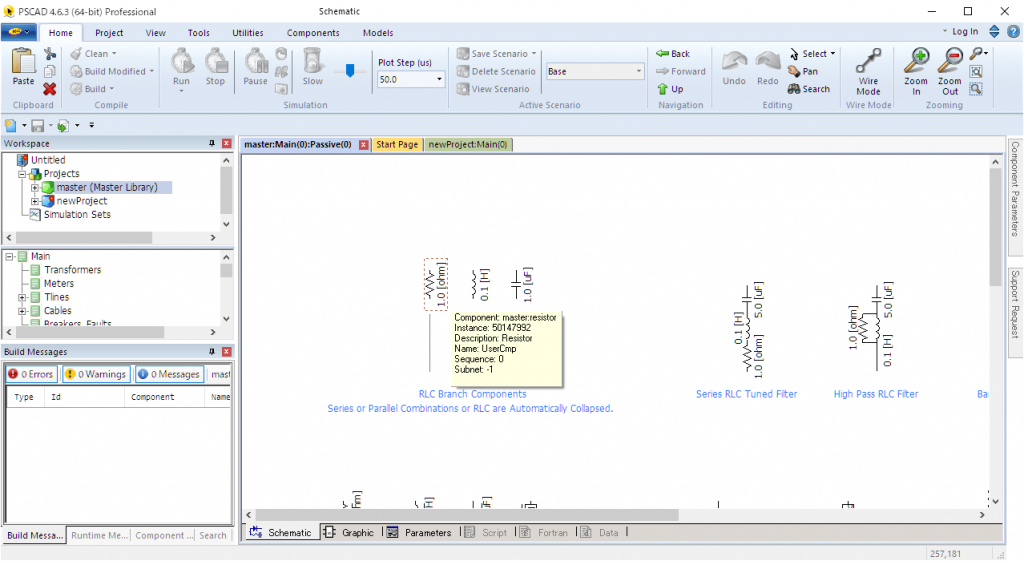

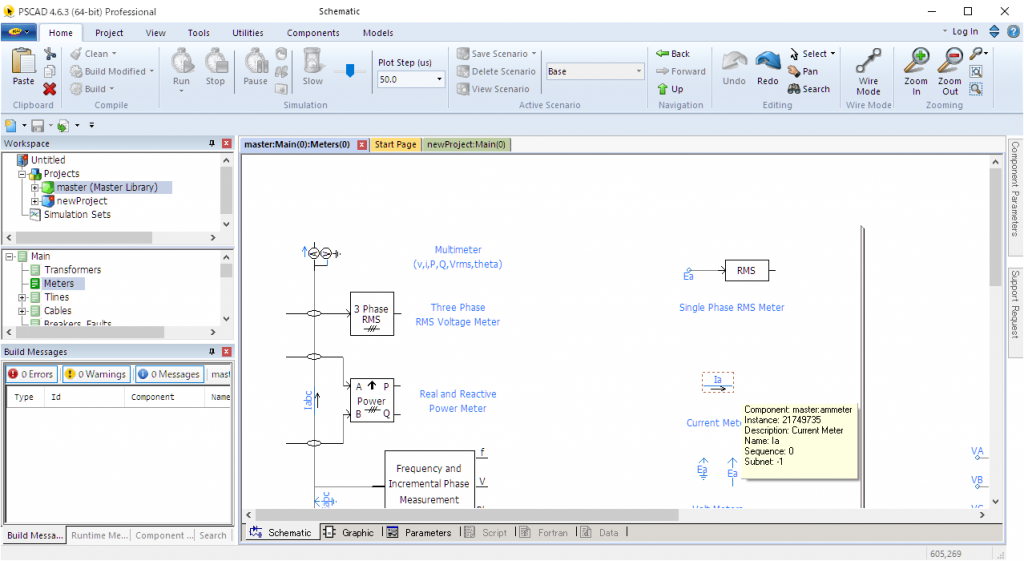

18個のカテゴリに分かれて部品が整理されています。まずは単相交流電源を探しましょう。

単相交流電源は「Sources」の中にあるので、ここに書かれている右矢印をダブルクリックします。

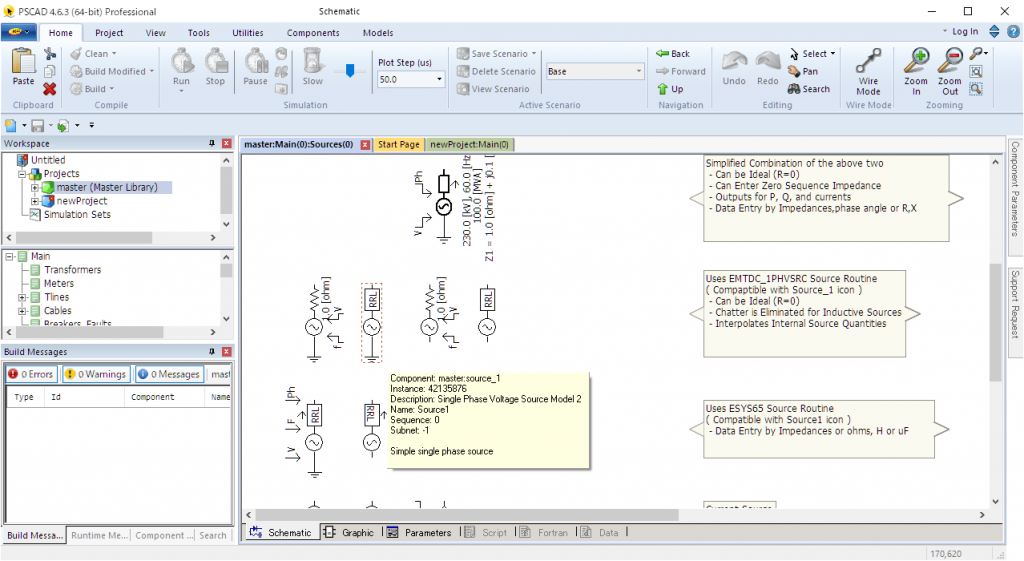

この中に、細線と太線で書かれた電源があります。細線は単相から、太線は三相からなる電源を表しています。

ここでは四角で囲った、単相・外部コントロールなしの電源を利用します。

交流電源の記号の上に抵抗器の記号が書いてありますが、この直流抵抗成分は後ほど消すことができる(=0にできる)ので、問題ありません。

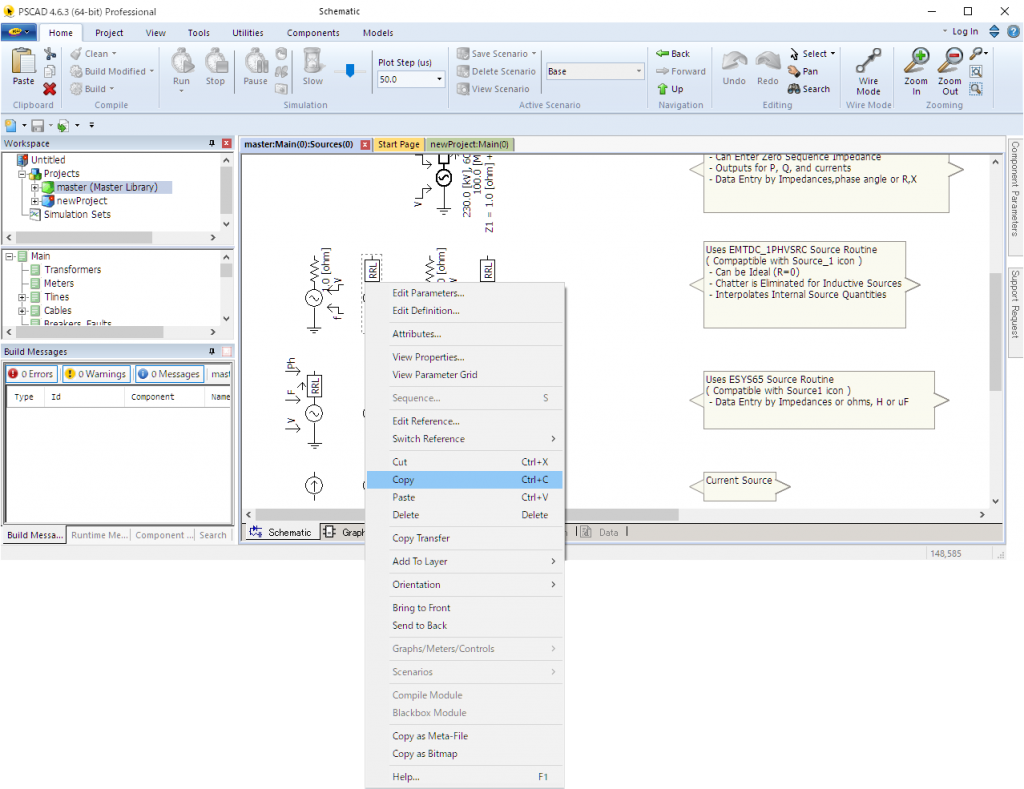

右クリックで単相電源をコピーして、、、

ファイルツリーから作業ファイルを選択して回路図を開き、右クリックでペーストします。

同様に、抵抗器及びGNDは「Passive Elements」から、電流計は「Meters」からコピーします。

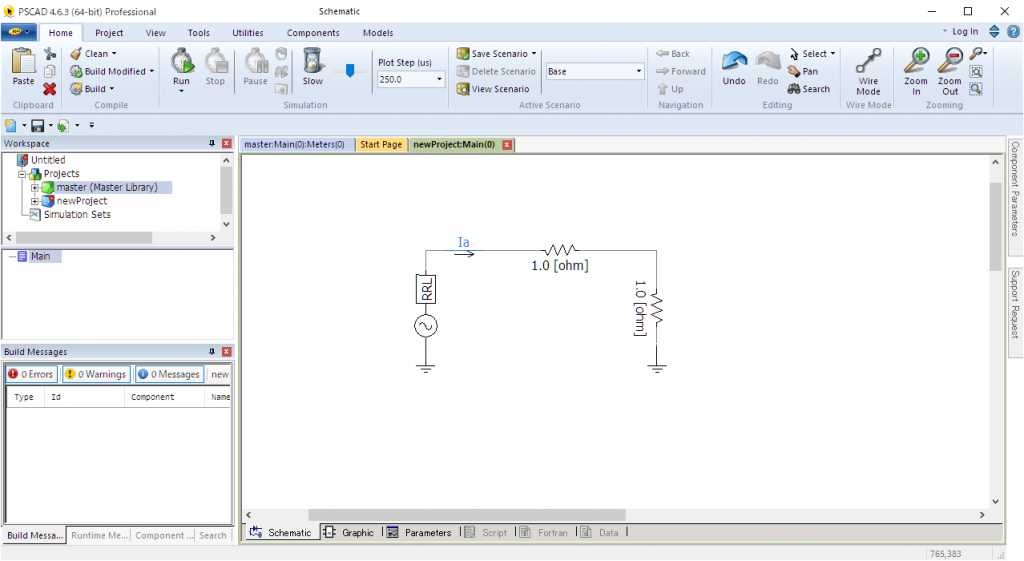

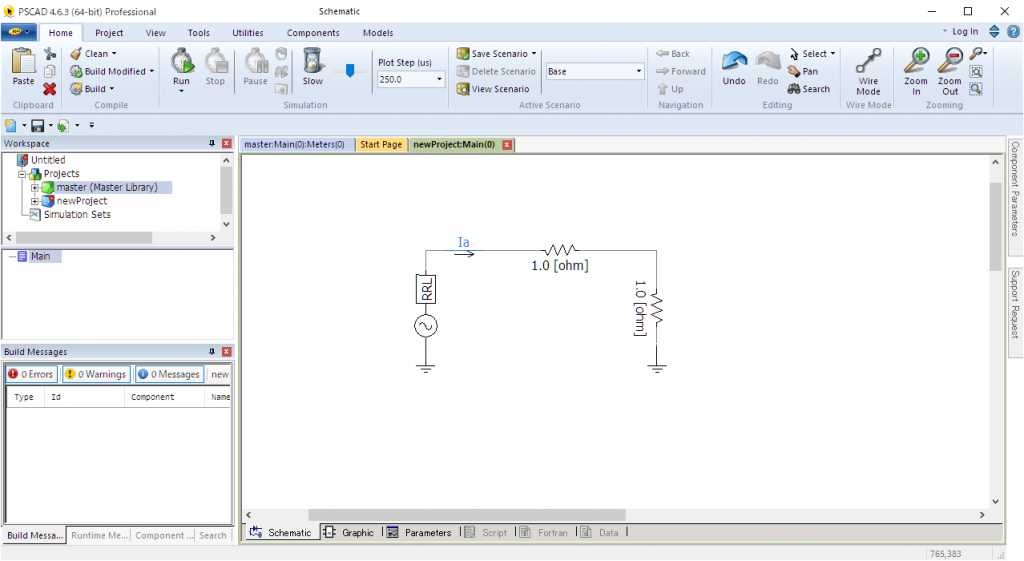

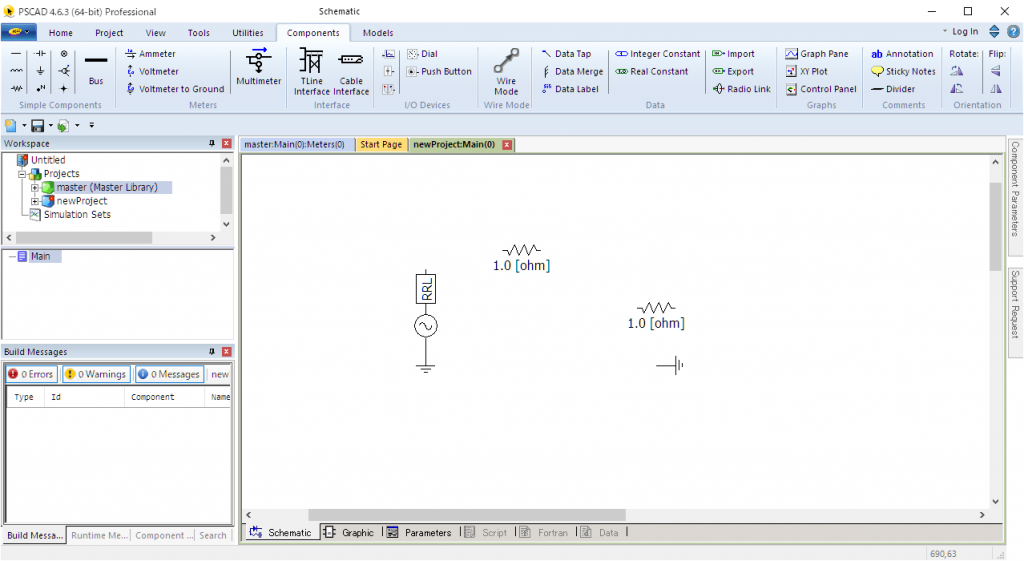

部品をすべて配置すると、このようになります。

部品を消す場合は、選択してdeleteキーを押せば問題ありません。

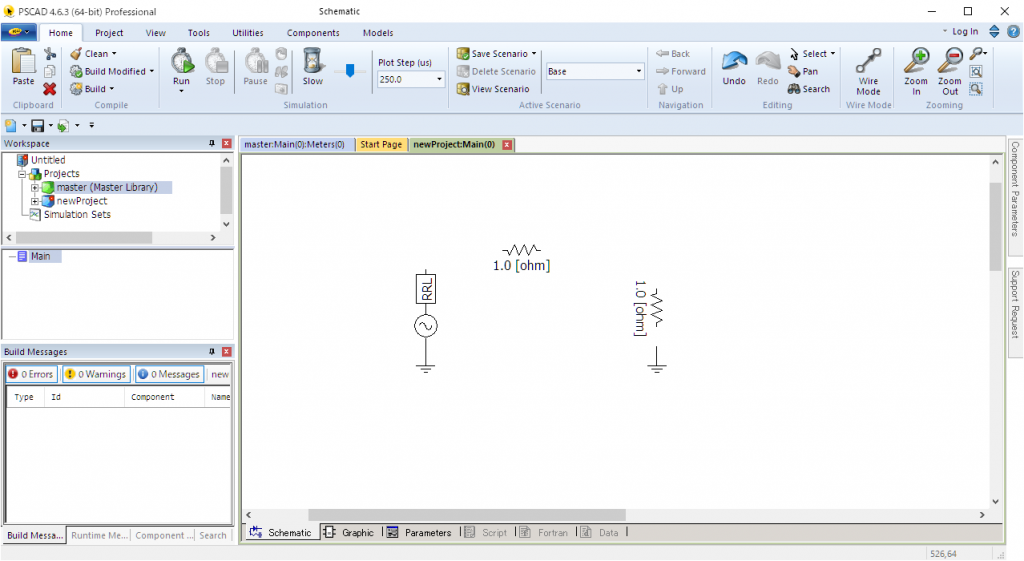

(2.2) 部品の配置、回転及び配線

部品をそれぞれ配置します。部品はドラッグすることにより、移動できます。

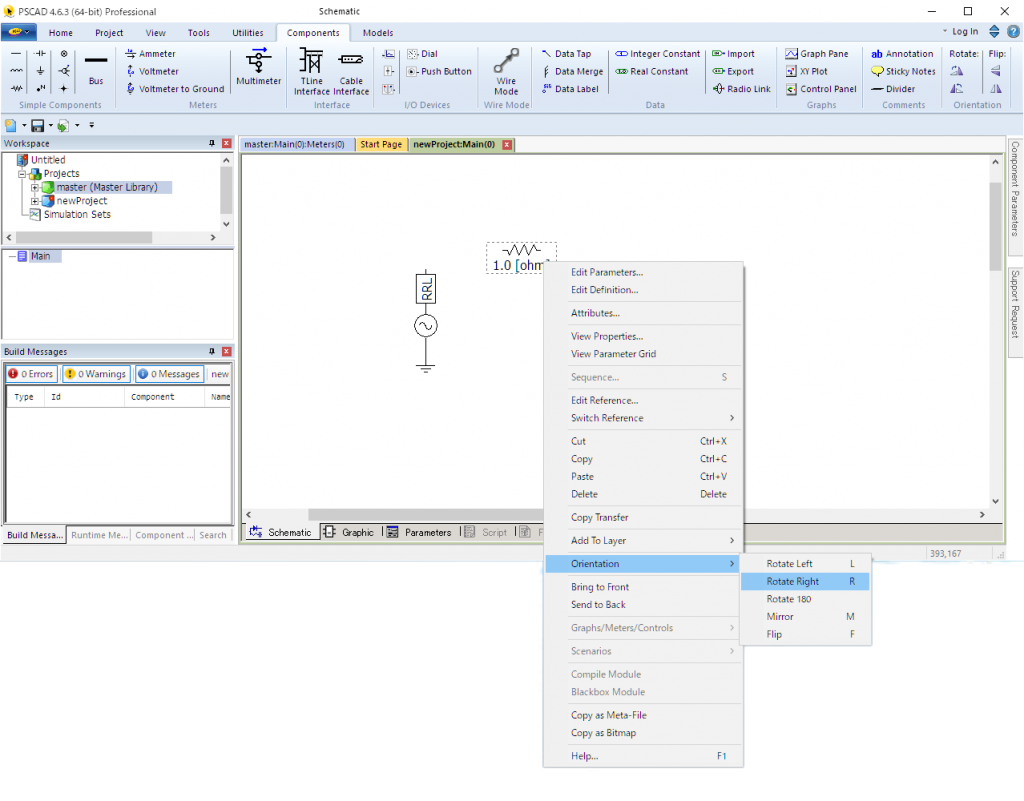

部品の回転は右クリックを行い「Orientation…」→「Rotate」と進みます。

部品の回転を行うと、このようになります。

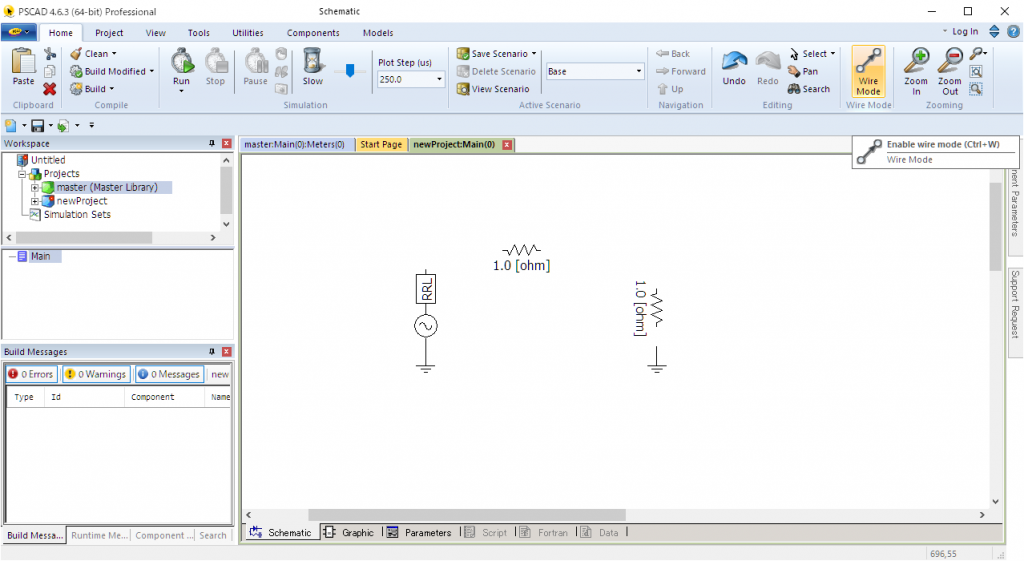

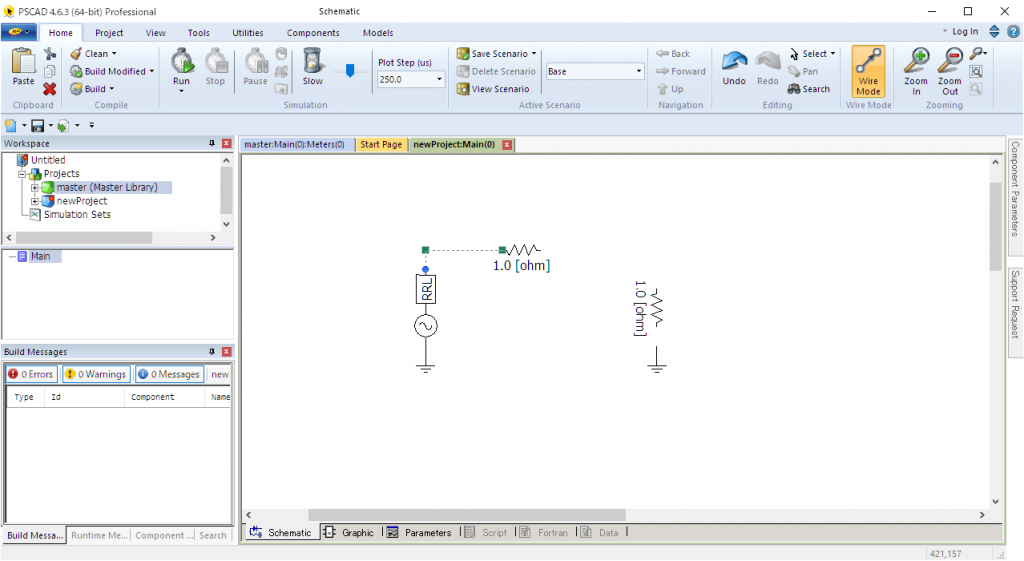

また、「Wire mode」をクリックすると配線モードになります。

配線は一般的なCADと同じく、始点をクリックして終点で「Enterキー」を行うことで描画できます。

(3) 部品のパラメータの設定

部品ごとに電圧や抵抗値などを割り当てます。

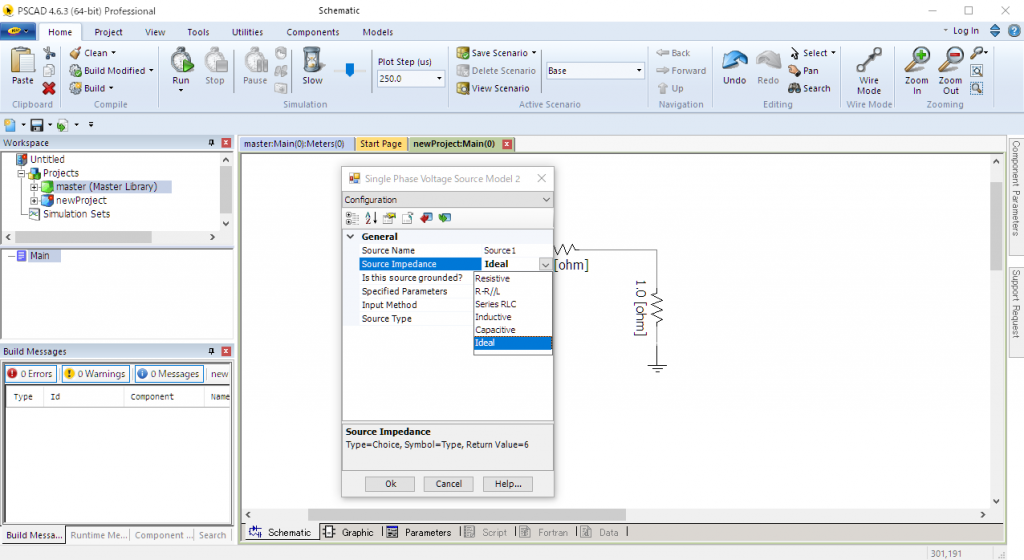

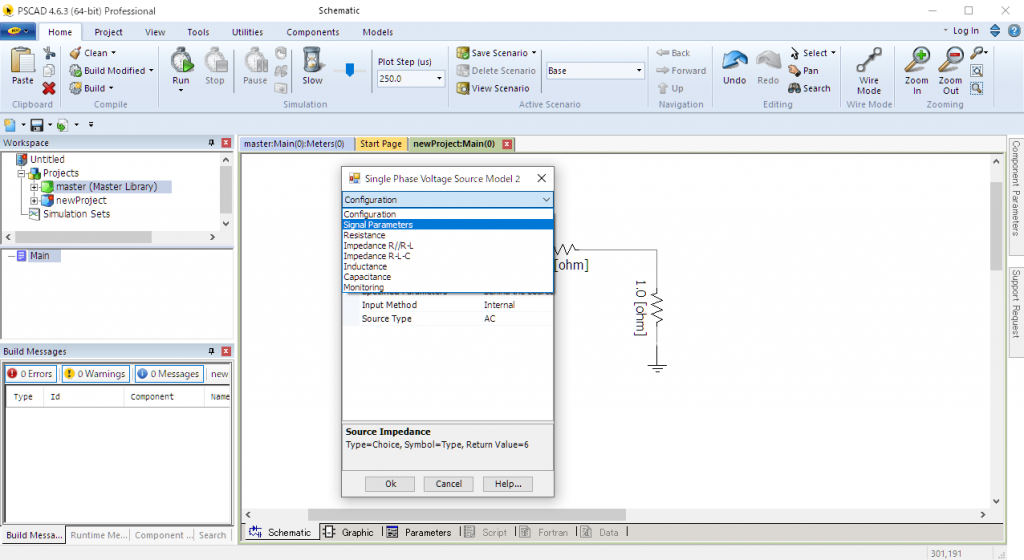

電源をダブルクリックすると次のようなダイアログが表示されます。

ここでは電源の内部抵抗を0とするので、「Source Impedance」を「Ideal」に設定します。

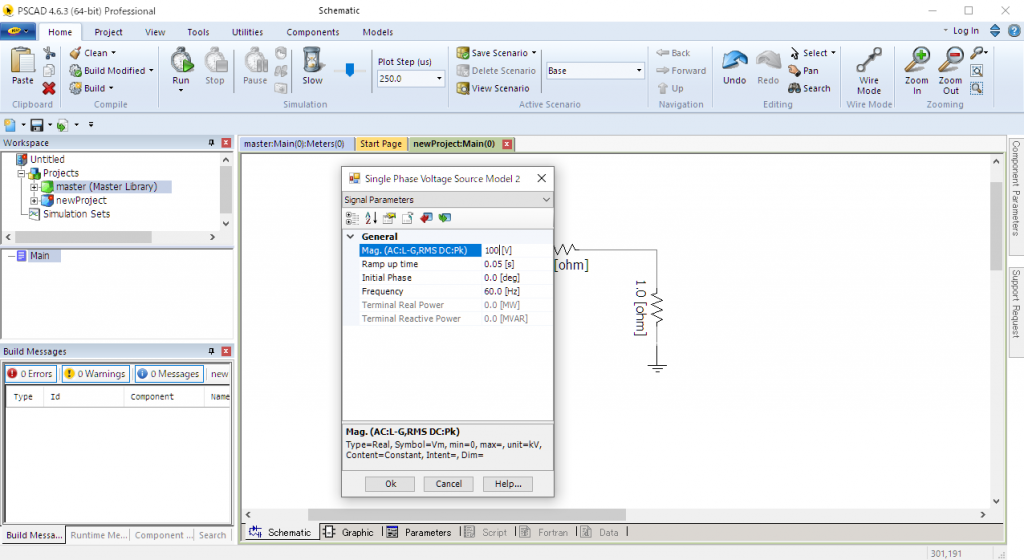

また、「Signal Parameters」を選択することで、電圧や周波数の設定ができます。

ここでは、100[V]-60[Hz]と設定します。

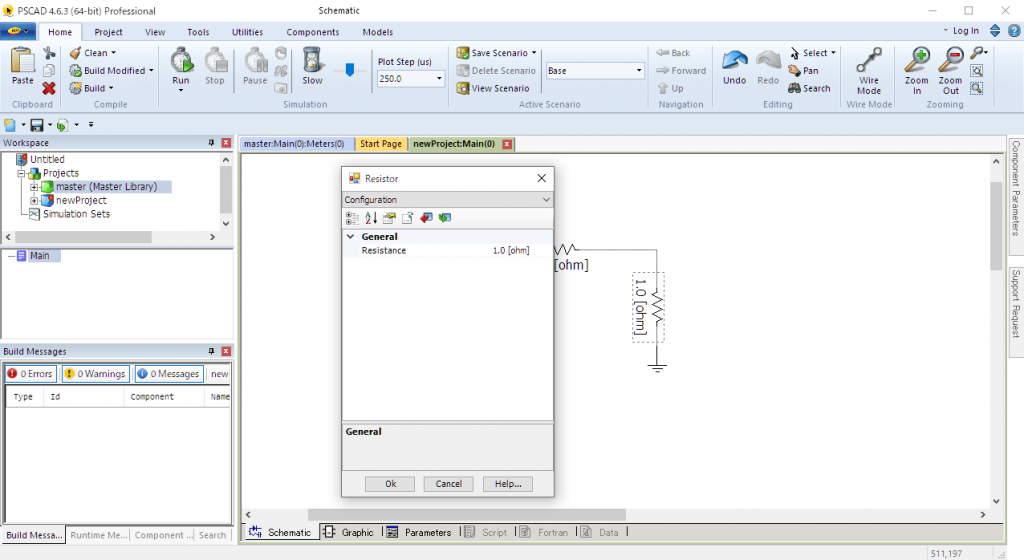

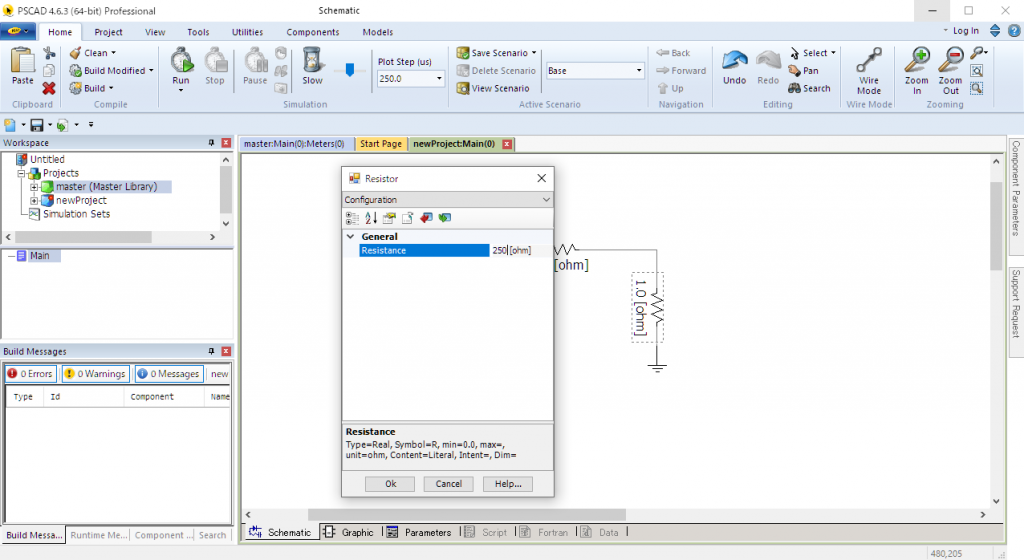

同様に、抵抗の値も変更します。

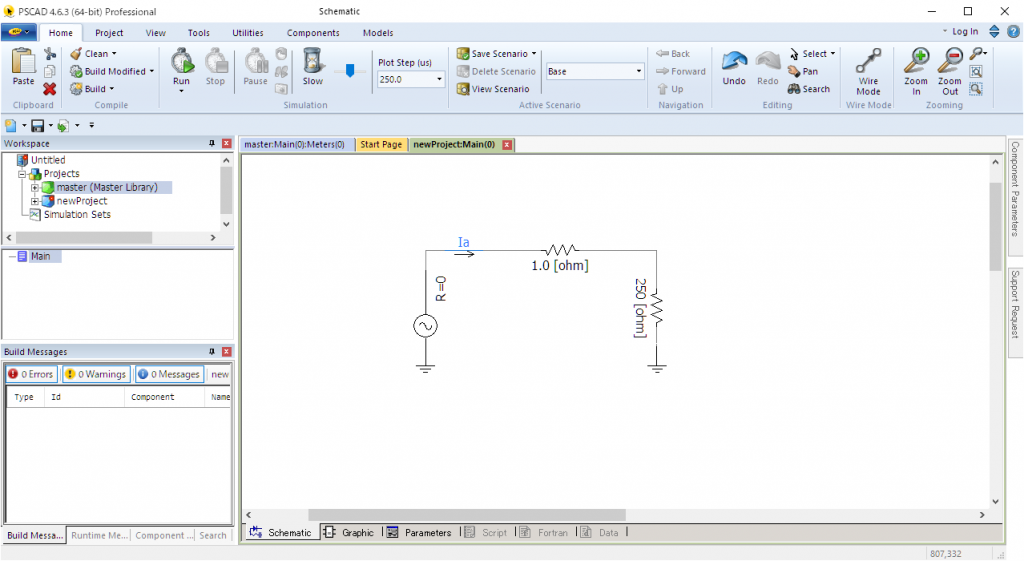

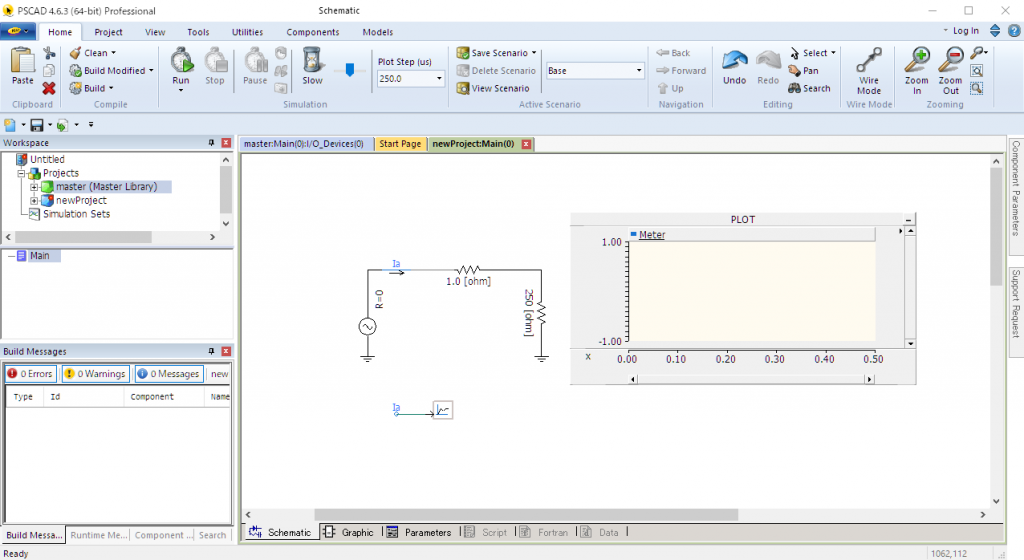

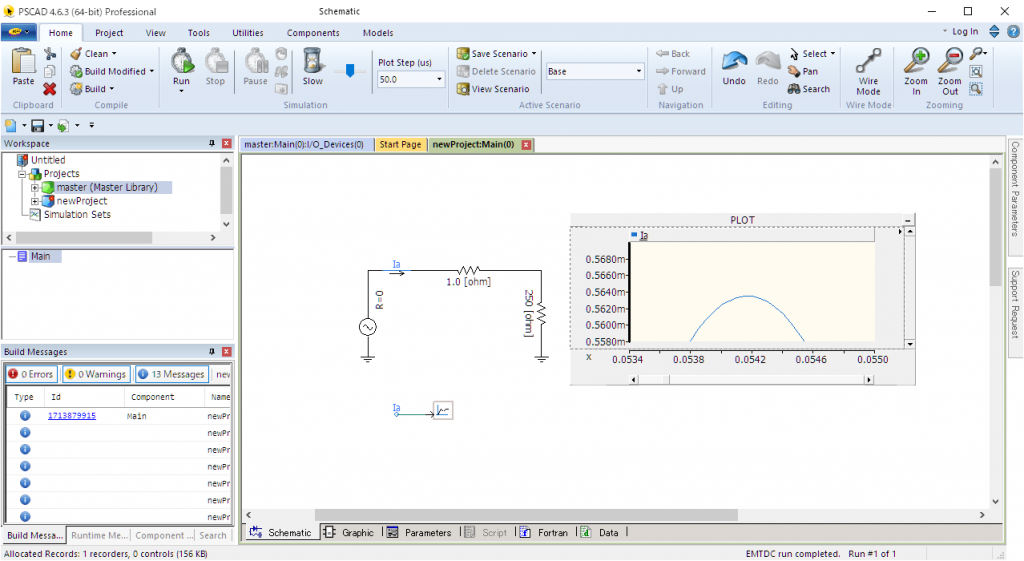

完成した回路がこちらです。

上の写真にはありませんが、波形出力用に電流計も挿入しました。

これで回路図が出来上がりました。

これだけでは波型を出力できないので、グラフの作成を行います。

グラフの作成

グラフの作成はMATLABと同様に、信号をオシロスコープモジュールに送り、グラフに落とし込みます。

(1) 部品の配置

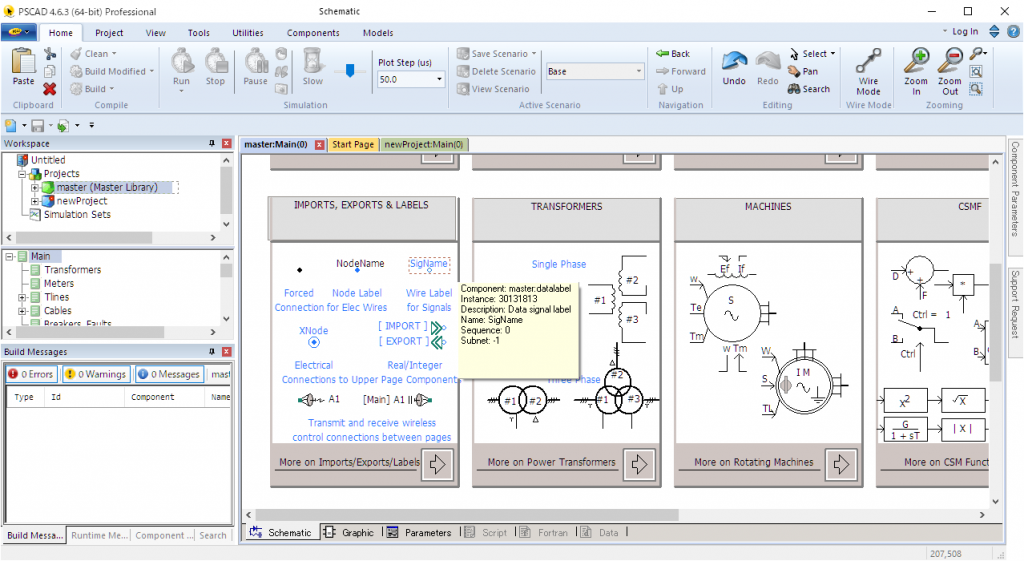

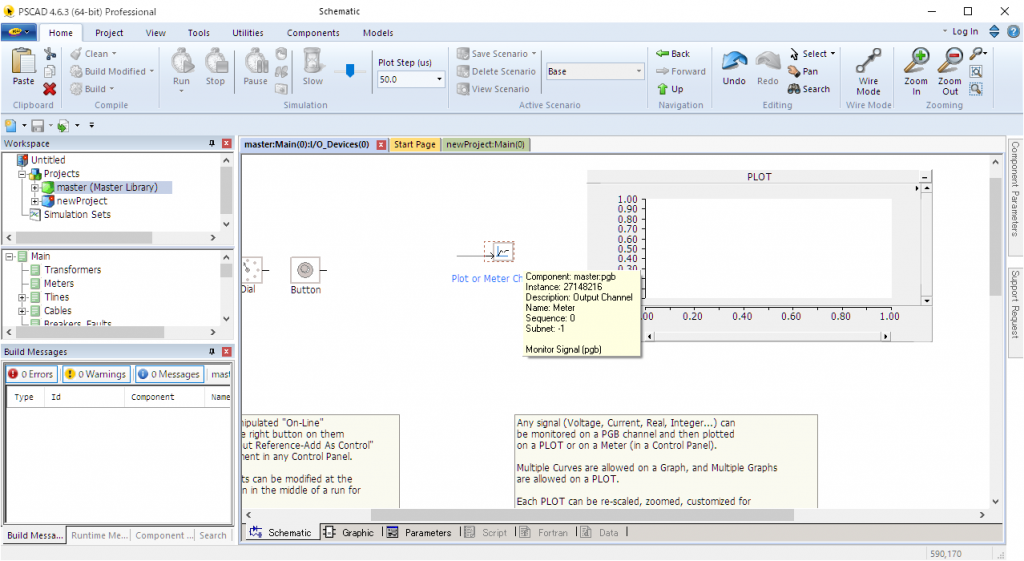

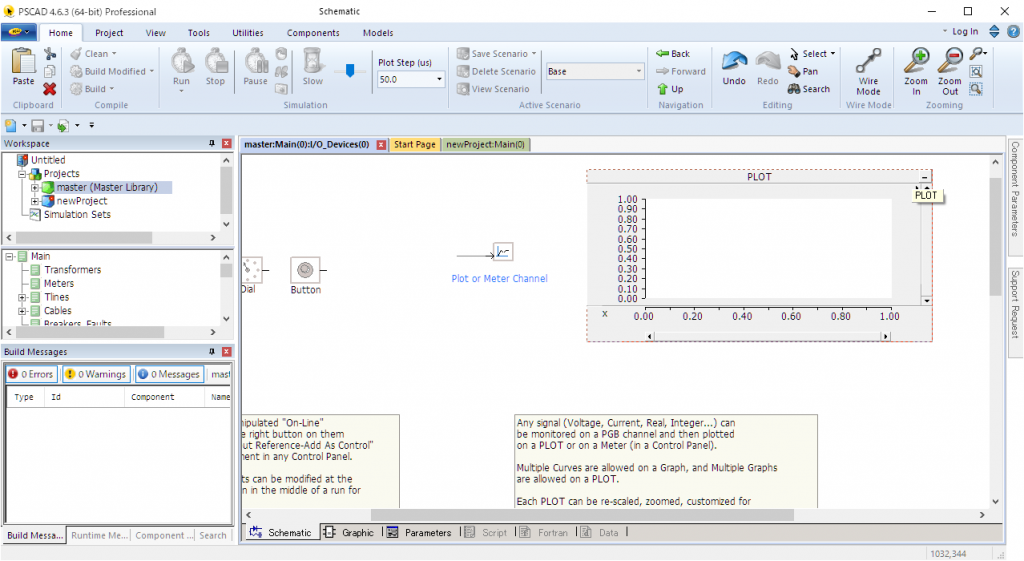

回路図作成時と同様に、部品を配置していきます。信号は「Imports, Exports, Labels」から、オシロスコープ及びグラフは「I/O Devices」からコピーします。

それぞれの部品は以下の場所からコピーできます。

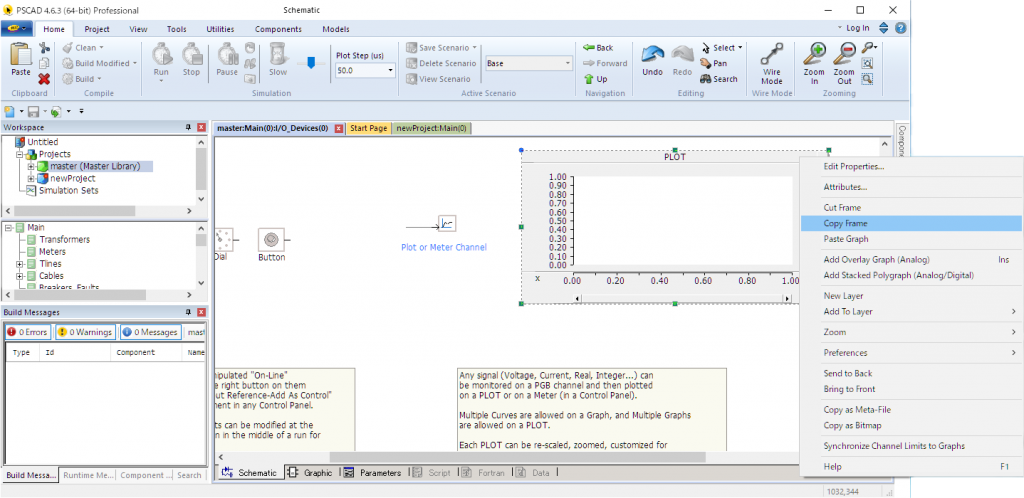

グラフをコピーする場合は、グラフタイトル部分を右クリックし、「Copy Frame」を選択してください。

(2) 信号名の設定

部品を配置したら信号名を付け、電流情報の送り先を決定します。

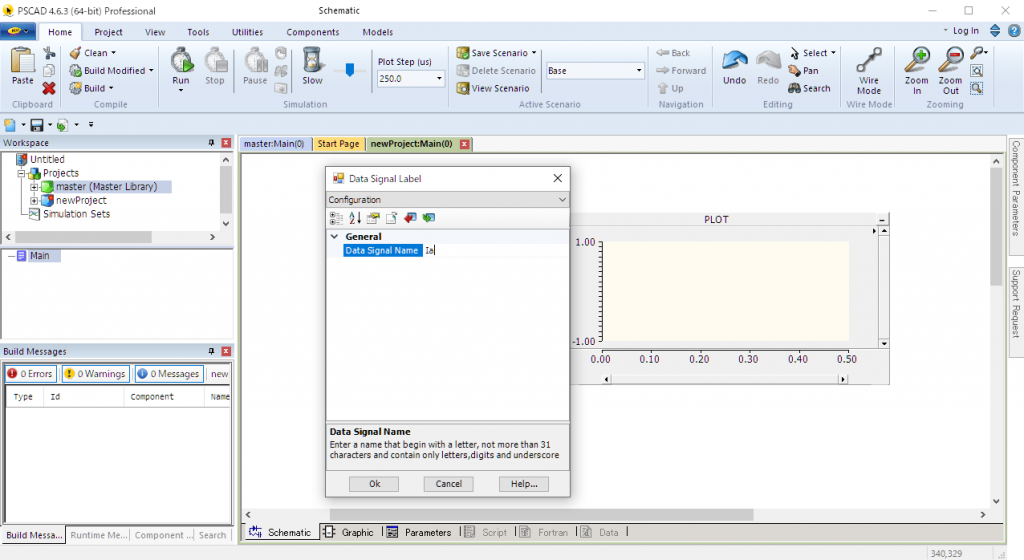

以下のように、電流計のパラメータが「Ia」と設定されているので、これに倣ってオシロスコープへ入力する信号名も「Ia」とします。

他の部品のパラメータを変更するときと同様に、信号名をダブルクリックして「Data Signal Name」を決定します。

(3) 波型の表

グラフに表示させるチャンネルを設定します。

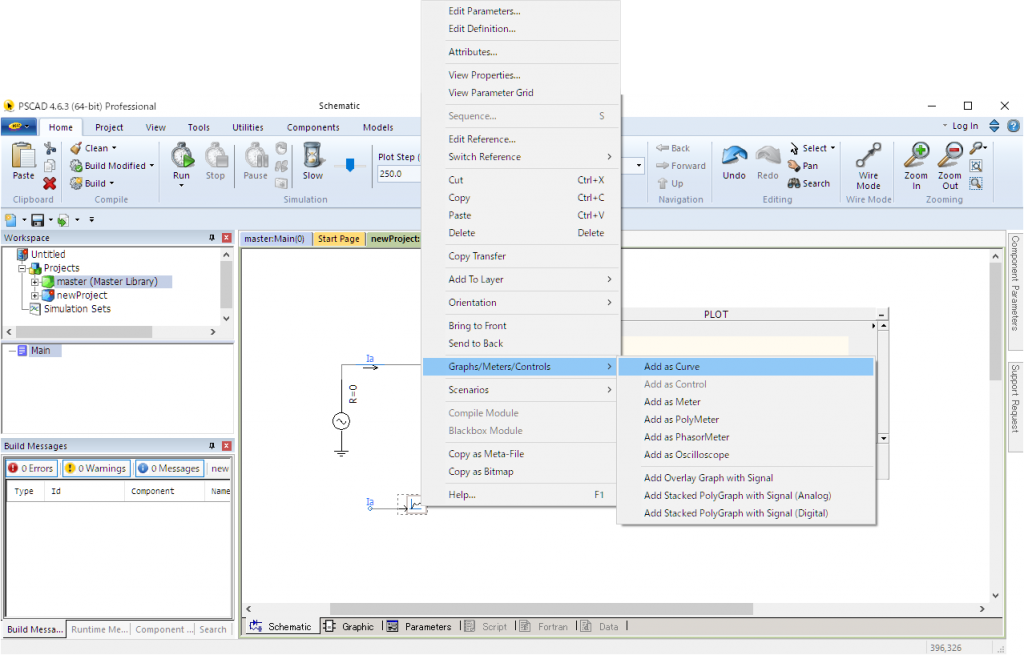

オシロスコープを右クリックして、「Graphs/Meters/Controls」→「Add as Curve」をクリックします。

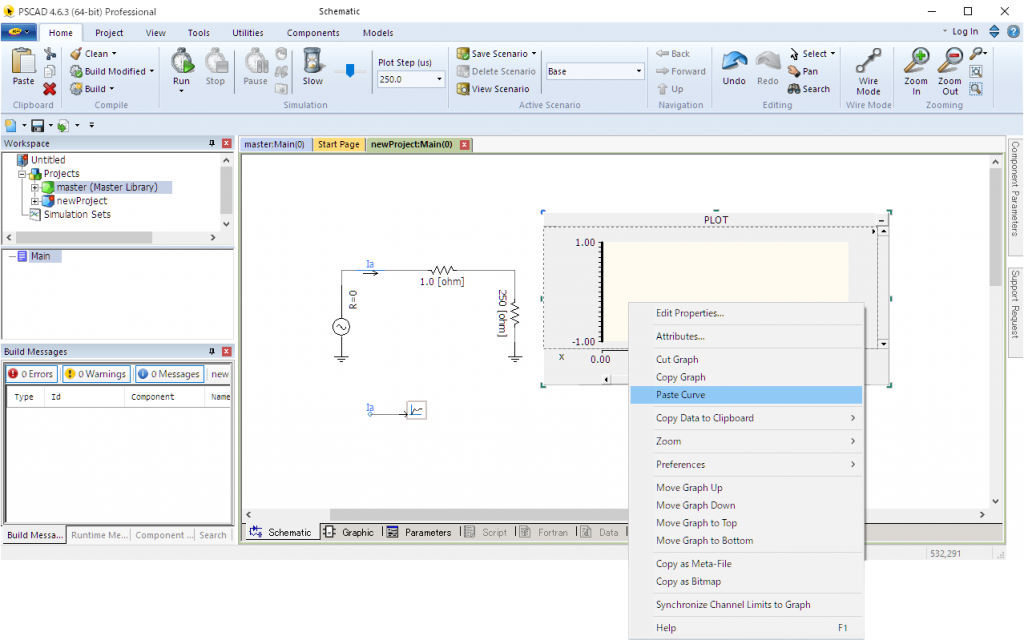

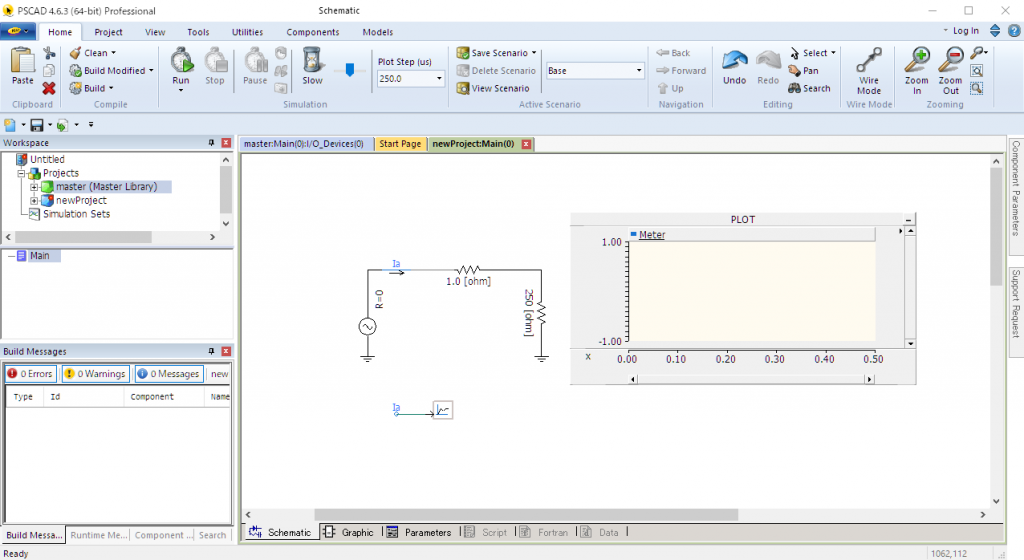

また、グラフを右クリックして、「Paste Curve」をクリック。信号名が表示されます。

これでシミュレーションの準備が整いました。

シミュレーションの実行

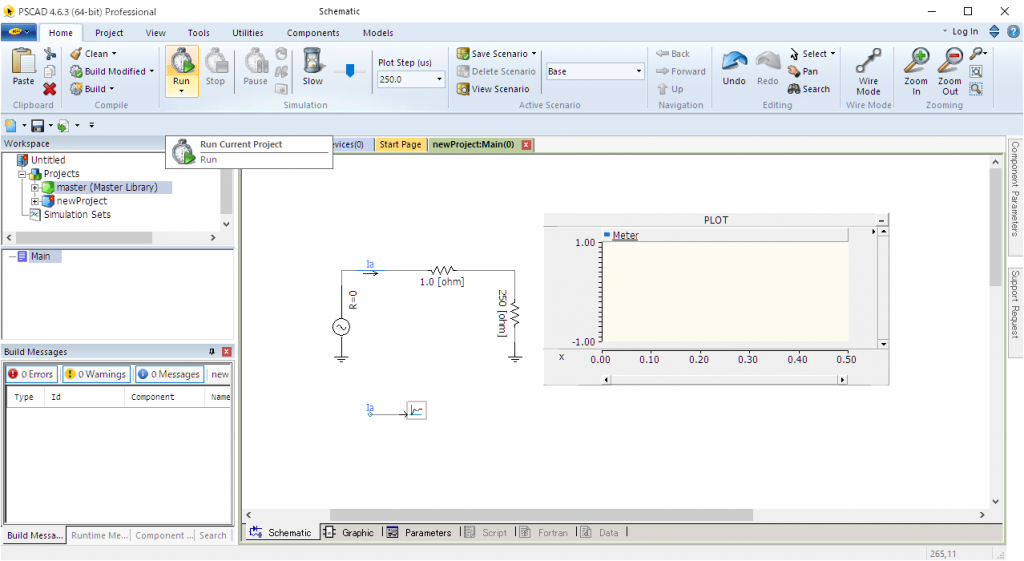

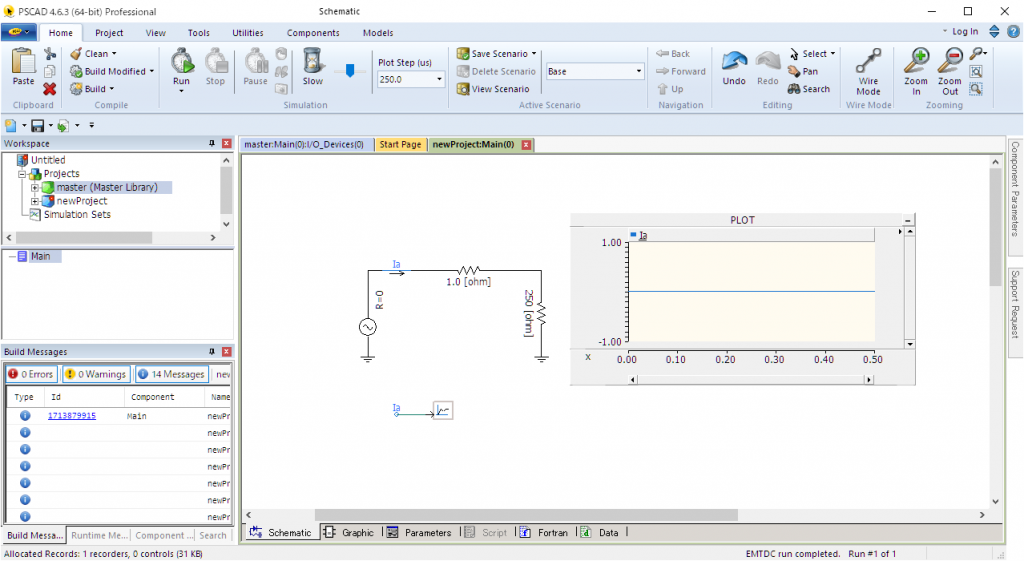

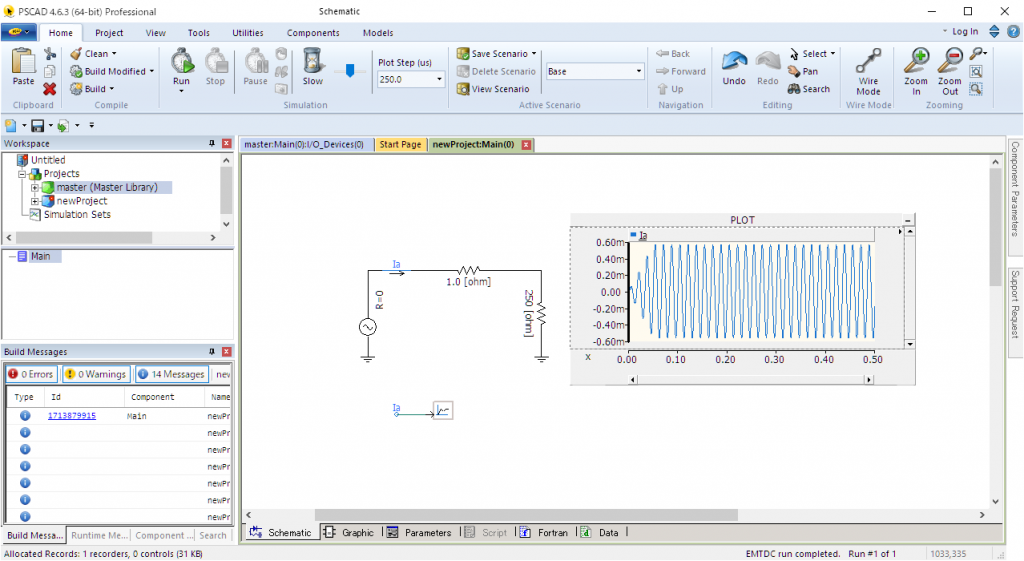

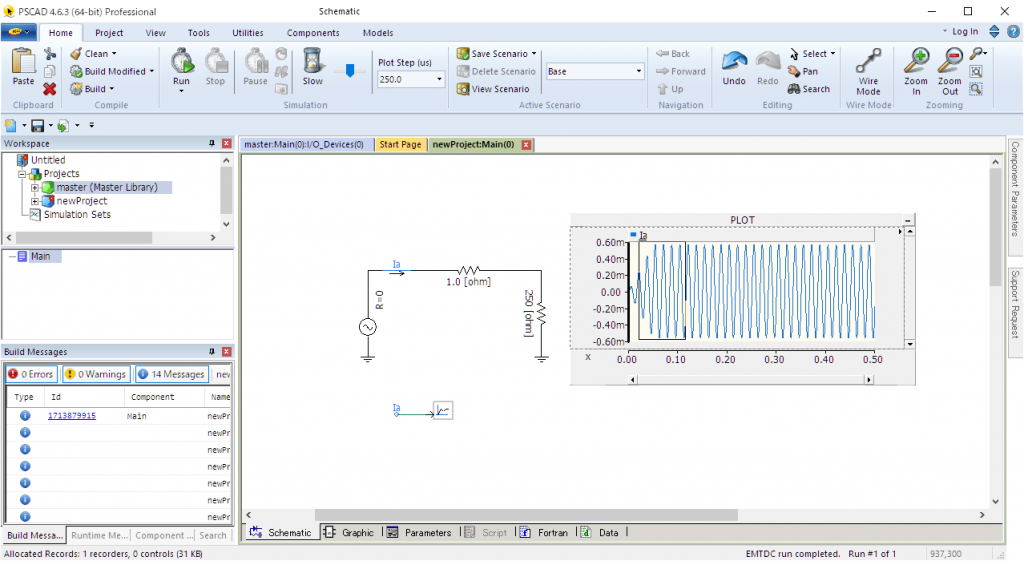

ここまでで正しく設定できていれば、「Run」をクリックすることで、グラフ上にシミュレーション結果である電流波形が表示されます。

波形が横一直線等、表示がうまく行かない場合はグラフの縮尺がずれている可能性があるので、グラフをクリックした後に「Rキー」を押してみてください。縮尺が最適化されます。

これはPSCADのグラフの単位が[kA]に設定されているため生じる現象です。そのため、低電圧を扱う場合には波形信号に1000を乗じることで、可読性が上がります。

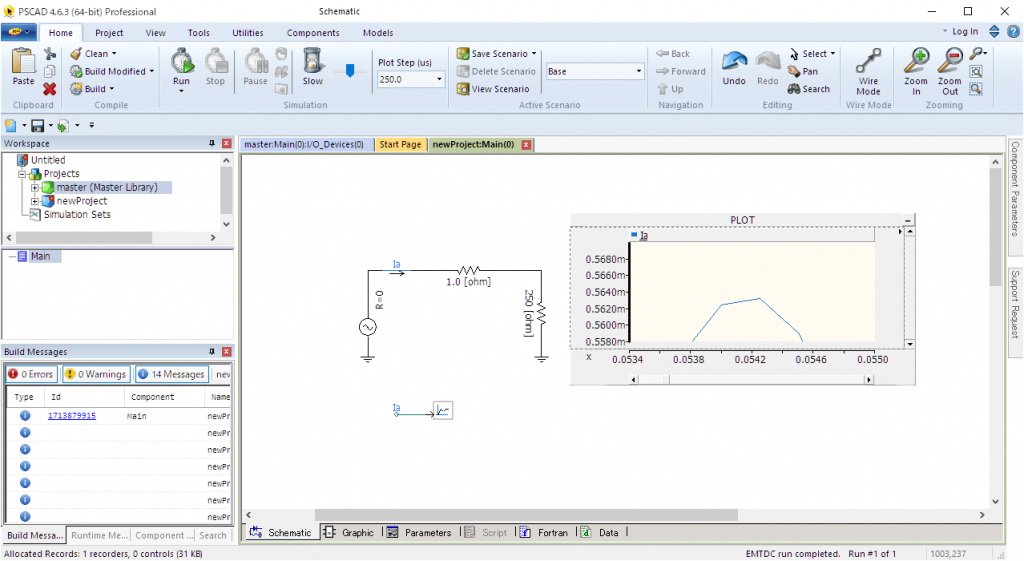

また、一定の場所を拡大した場合は、拡大したい箇所をドラッグで選択します。

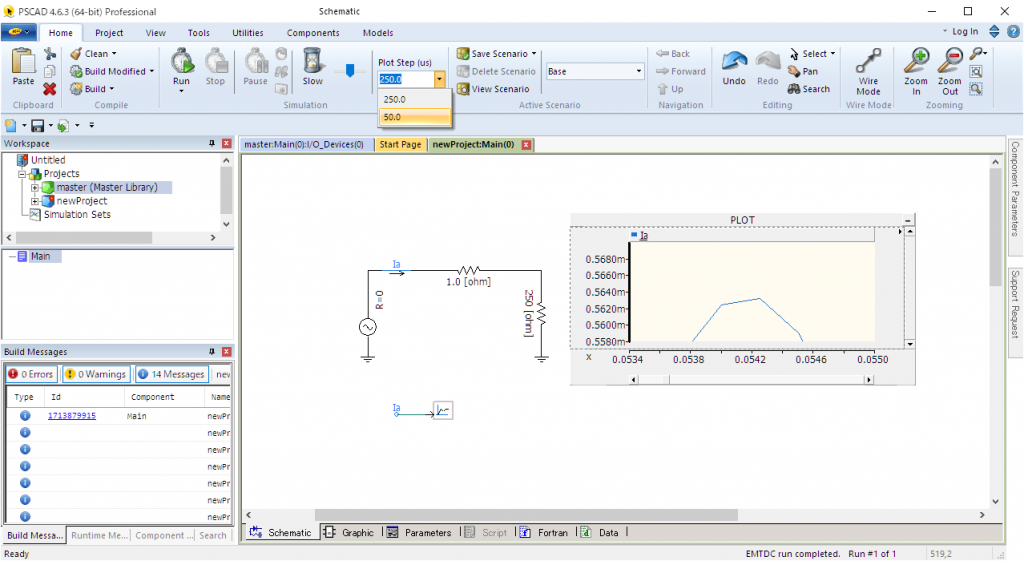

シミュレーションにおいて、規定のプロット時間が短い場合は波形がガタつく場合があります。

この場合は「Plot Step」を短くすることで、解決ができます。

もし波型が表示されない場合は上の手順をもう一度確認してみてください。

おわりに

以上で、最もシンプルな回路のシミュレーションを行うことができます。

PSCADでは特に直流送電に用いられる素子がモジュール化されており、幅広いシミュレーションを行うことができます。

より複雑な回路の場合は、他のシミュレーションソフトウェアと同様に計算能力が求められるので、回路構成に工夫を凝らす必要が出る場合もあります。

ほかの素子については別の記事で紹介いたします。